「毎日忙しいのに、やるべきことが終わらない…」「重要だと分かっているのに後回しになる」。——もし心当たりがあるなら、必要なのは“気合い”ではなく“仕組み”です。

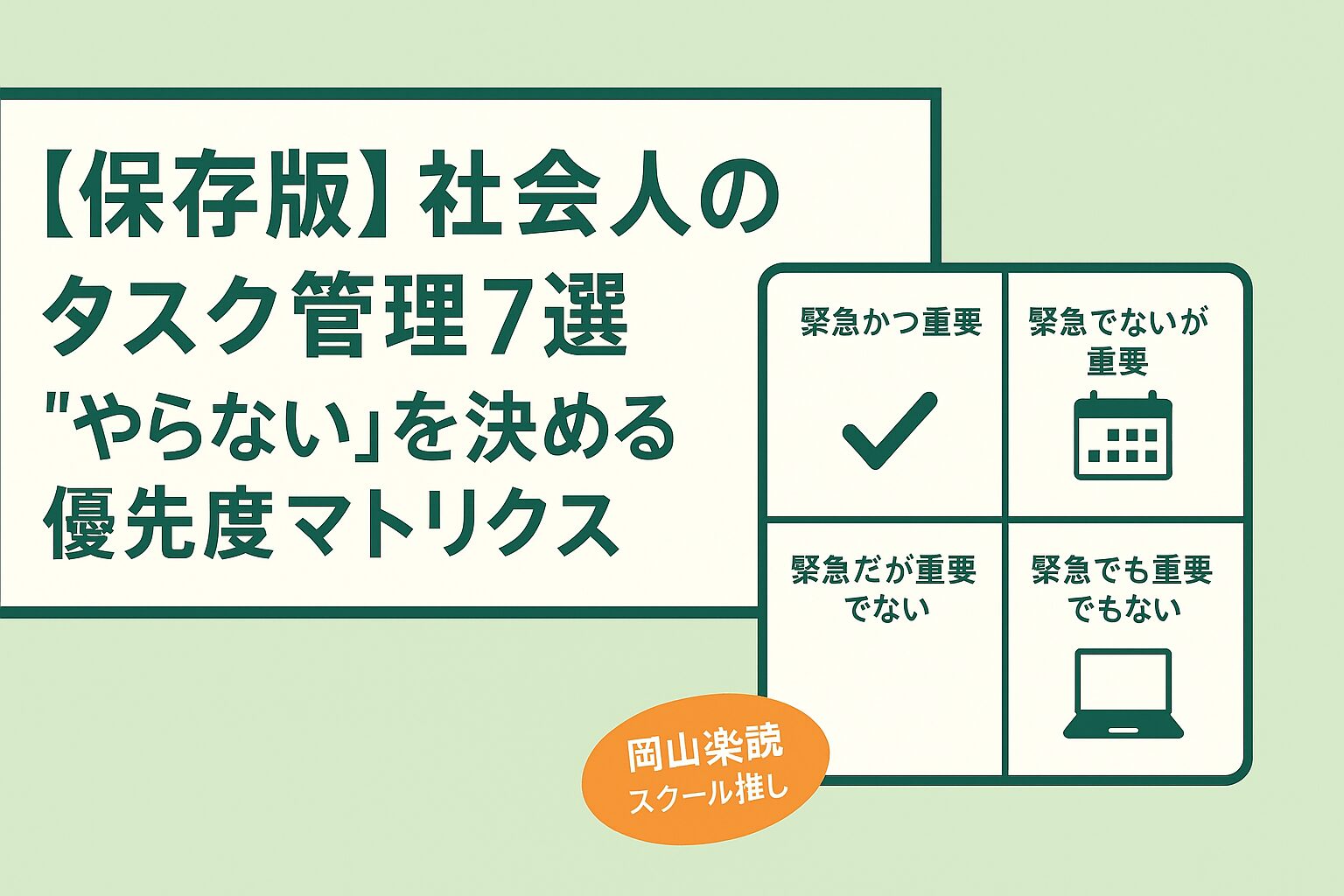

本記事では、社会人の現実にフィットするタスク管理の基本7ステップと、成果を左右する**「やらない」を決める優先度マトリクス(アイゼンハワー・マトリクス)を、明日から使える具体例つきで解説します。加えて、はじめてでも続けやすい最新のタスク管理ツールの選び方**も紹介。読了後には、今日の行動が“自動的に”決まっている状態をつくれます。残業とストレスを減らし、**本当に大事な仕事(第2領域)**へ時間を取り戻しましょう。

なぜタスク管理が必要か?社会人が抱える3つの課題

- 課題1:仕事量の増加と複雑化

メール・チャット・会議・資料…情報源が増え、判断回数が激増。“何からやるか”で毎回つまずく。 - 課題2:優先順位の不明確さ

“緊急”に振り回され、“重要”が後回しに。短期対応で1日が終わる悪循環。 - 課題3:心理的負担の増大

「忘れてはいけない」が頭のメモリを圧迫し、集中力と創造性を消耗。

結論: タスク管理は「漏れなく・効率的に・ストレス少なく」完了させるための仕事の基礎体力。仕組み化すれば、意志力に頼らずに前へ進めます。

【基本】効率化を実現するタスク管理7ステップ

迷ったら“次の1動作”が見えるレベルまで分解する——これが全体の合言葉です。

ステップ1:すべてを書き出す(ブレインダンプ)

- ルール:頭の中に1つも残さない。仕事・私事を分けずに一気に出す。

- コツ:3分タイマーをかける/“名詞+動詞”で書く(例:請求書→請求書を送る)。

ステップ2:タスクを具体的に分解

- 抽象「◯◯を検討」→行動「資料Aを読む/関係者Bに確認/たたき台を5スライド作る」。

- 目安:5分以内に着手できる粒度へ。

ステップ3:期限と所要時間を設定

- 期限がないタスクは無限に後回しに。

- 所要時間は仮でOK(15分/30分/60分の3段階などのラフさで十分)。

ステップ4:優先順位をつける(詳細は後述)

- “緊急”と“重要”を切り分けて、やらないを先に決める。

ステップ5:まとめて処理(バッチ処理)

- 例:メール返信は10:30と16:30の1日2回に集約/細かな承認依頼は15分ボックスで一気に。

ステップ6:タイムブロッキング(時間を先に予約)

- カレンダーに集中ブロックを確保。「この時間は提案書のみ」。通知は切る。

- 朝イチ or 退社前など、自分のゴールデンタイムを第2領域に固定。

ステップ7:定期レビュー(週次15〜30分)

- 「完了/未完了/来週のフォーカス3つ」を確認。

- “増え続ける”を防ぐには手放す・任せるの棚卸しが肝。

【最重要】“やらない”を決める優先度マトリクス

軸:緊急度 × 重要度 で4分類。ここでは具体例と処し方まで踏み込みます。

第1領域:緊急 × 重要(火消し)

- 例:障害対応、締切当日の提出物、顧客クレーム初期対応

- 行動:今すぐやる。ただし、根本原因は第2領域で潰す。

第2領域:緊急でない × 重要(投資)

- 例:提案の仕込み、関係構築、学習、仕組み化、健康(睡眠・運動)

- 行動:最優先で時間をブロック。日々ここに投資すると、火消しが減る。

第3領域:緊急 × 重要でない(他人都合)

- 例:自分でなくてもよい定例資料、出席意義が薄い会議、電話の一次対応

- 行動:委任・自動化(テンプレ化/ボット化/フォーマット共有)。

- 例:会議は議事録テンプレ+事前アジェンダ必須にして、アジェンダなければ辞退。

第4領域:緊急でない × 重要でない(浪費)

- 例:目的なきSNS・ニュース巡回、反射的なメールチェック

- 行動:捨てる(ブロック/時間制限)。スマホは別部屋、通知はオフ。

「やらない」を決めるメリット

- 第2領域の可処分時間が増える → 中長期の成果が安定。

- 判断回数が減り集中力が回復。

- チーム全体も「標準化」され、属人化のボトルネックが消える。

今日の宿題:今のタスクリストから第3・第4領域を“5つ”削る。それだけで今週の手応えが変わります。

【厳選】社会人におすすめのタスク管理ツールと選び方

ツールの選び方3ポイント

- 連携性:カレンダー/メール/ドキュメントと繋げられるか

- 入力の軽さ:スマホから“1タップで追加”できるか

- 見える化:リスト/カンバン/カレンダーを切り替えられるか

おすすめ3選(使いどころがハッキリ)

- Todoist(個人の鉄板)

軽快にタスクを入れられ、期限・繰り返し・優先度管理が直感的。「今日やる」に強い。 - Notion(情報一元化)

タスク+資料+議事録を1か所に。データベース化で**プロジェクトの“全体像”**を掴みやすい。 - Trello / Asana(チーム運用)

カンバン方式で進捗が一目で共有。担当・期日・チェックリストの標準化に最適。

補足: 既存のエコシステム重視ならGoogle ToDoリスト/Microsoft To Doも移行コストが低い。

ツールは“正解探し”より運用ルールの固定化が命。

例)「タスクは必ず1行動」「期日は仮でも必ず入れる」「毎朝“今日やる3つ”を決める」。

すぐ使える:明日の行動テンプレ(保存推奨)

- ブレインダンプ3分(頭の外へ)

- 5分粒度に分解(“次の1動作”へ)

- 期日+所要時間をざっくり付与

- マトリクス判定で第3・第4領域を削除/委任

- 第2領域を朝イチで90分ブロック

- メールは1日2回だけ(10:30/16:30)

- 金曜に週次レビュー(完了/未完/来週のフォーカス3)

まとめ:時間を取り戻す鍵は「やらない」を先に決めること

- “忙しさ”の正体は、タスク量だけでなく優先順位の未決。

- 7ステップで“次にやること”が自動化され、迷いが消える。

- 優先度マトリクスで第3・第4領域を手放すほど、第2領域(将来の成果)へ投資できる。

今日の一歩はシンプルです。「やらない5つ」を決めて削る。その空いた時間を、明日の自分に効く第2領域へ振り向けましょう。

情報処理の“基礎体力”を底上げ:岡山楽読スクールのすすめ

タスク管理は「決めたことを実行する力」。一方で、日々の仕事では決めるための材料(情報)があふれています。

岡山楽読スクールは、ただ速く読むだけではなく、情報の取捨選択・理解・記憶をトータルで鍛えるプログラム。この記事のキモである「やらない」を決める判断スピードや、第2領域に投資する集中力を底上げできます。

楽読で得られる主な効果(仕事向け)

- 情報の断捨離が速くなる:会議資料・メール・報告書の“要点”抽出がスムーズに。

- 判断コストが下がる:重要/不要の仕分けが習慣化し、優先度マトリクスの実行が楽に。

- 集中持続力が伸びる:視野拡大・眼球運動トレーニングで“途切れない集中”を体感。

- 学習効率が上がる:インプット→即アウトプット(要約・メモ化)が自然に回る。

タスク管理×楽読の実装例

- 朝イチの第2領域90分:企画・提案のための資料を“楽読→要点3行要約→構成作成”。

- メールはバッチ処理:楽読の視読を応用し、10分で未読を要対応/保留/破棄に三分割。

- 週次レビューの高速化:1週間のログを“拾い読み→要点付箋化→来週のフォーカス3”で決定。

小さく始めるなら:今週は**「資料はまず楽読→3行要約」**をチーム標準にしてみる。

まずは体験から

「自分に合うか知りたい」「仕事での活かし方を試したい」という方は、岡山楽読スクールの体験レッスンがおすすめです。

- 所要時間:60~90分(初回体験)

- 内容:読書スピード計測→トレーニング→業務活用の設計(要約テンプレ付)

- 対象:ビジネスパーソン/管理職/資料・メールの処理量が多い方

→ お問い合わせ・体験申込は「岡山楽読スクール」からどうぞ。

◎お問い合わせ先

okayama@rakudoku.jp

070-2360-0358(工藤)

体験料:5000円/時間:90分

(和ませ屋の記事を見た、と伝えていただけるとスムーズです)

コメント